Die Pflanzenschrift und ihre Offenbarungen

von Jagadis Chunder Bose

V. KAPITEL

DIE ELEKTRISCHE REAKTION

Wir haben ein lebendes Gewebe als sensitiv bezeichnet, insoweit es auf äußere Reize sichtbar antwortet. Solange es lebendig ist, reagiert es; nachher erholt es sich wieder und macht sich für eine neue Reaktion bereit. Die kurze Störung des vitalen Gleichgewichtes, nach der sich das frühere Gleichgewicht von selbst wieder herstellt, ist durchaus unähnlich dem Abwärtsrollen eines Steines, der einen Stoß bekommen hat. Denn der Stein kann nicht zu seiner Ausgangslage zurückkehren; das lebende Gewebe aber erlangt nach dem Aufhören des Reizes schnell wieder sein früheres, stabiles Gleichgewicht.

Die Reaktion der Pflanze, die wir im vorigen Kapitel betrachtet haben, bestand in einer mechanischen, auf der Kontraktion eines Bewegungsorgans beruhenden Bewegung. Die Intensität der Reaktion erwies sich von der Gegenwart einer bestimmten aktiven Substanz in den Zellen des Organes abhängig. Die vegetativen Gewebe werden nun aber im allgemeinen an der Ausführung jener Reaktionsbewegung, die uns bisher als Kennzeichen für die Reizbarkeit eines Gewebes gedient hat, rein mechanisch verhindert. Es erhebt sich die höchst wichtige Frage, ob ein Gewebe, das keine Bewegungen auszuführen vermag, nicht trotzdem für die Reizung empfänglich sein kann; und ob nicht alle Pflanzen mit allen ihren Organen, den Blättern, dem Stamm, der Wurzel, den Blüten und Früchten reizbar sind. Um diese Frage beantworten zu können, ist es nötig, eine Methode ausfindig zu machen, durch die die Erregung in lebenden Organen auch dort, wo keine mechanische Bewegung stattfindet, nachweisbar wird.

|

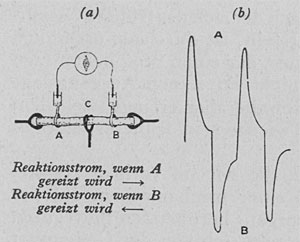

| Fig. 21. (a) Methode, nach der die elektrische Reaktion erhalten wurde, (b) Die Reizung von A bewirkt einen Reaktionsstrom von B nach A durch das Galvanometer (oberer Kurventeil); die Reizung von B bewirkt einen Reaktionsstrom in umgekehrter Richtung (unterer Kurventeil). |

Bewegung ist nicht die einzige sichtbare Folge des Erregungszustandes. Äußere Reizung kann in reizbaren Geweben auch eine elektrische Veränderung herbeiführen. Wenn wir ein Stück von einem lebenden Stengel nehmen, so werden zwei beliebige Punkte A und B seiner Oberfläche gleiches elektrisches Potential zeigen, vorausgesetzt, daß sich beide im Ruhezustande befinden. Die Ähnlichkeit im elektrischen Zustand der beiden Punkte A und B wird ersichtlich, wenn man sie in geeigneter Weise mit einem Galvanometer verbindet, der den elektrischen Strom empfindlich anzeigt. Befinden sich beide Punkte in Ruhe, so ist ihr elektrisches Potential dasselbe und es fließt daher kein Strom durch das Galvanometer. Erregen wir sodann den Punkt B, etwa durch Stoß oder Quetschung, so wird das Potential in B im Verhältnis zu A gestört und es wird ein elektrischer Strom von A nach B durch das Galvanometer fließen, welches einen Ausschlag zeigen wird. Der erregte Punkt B wird gegenüber A elektrisch negativ werden. Die Reizung von A veranlaßt einen Strom in entgegengesetzter Richtung (Fig. 21). Der Einfachheit halber wollen wir weiterhin die elektrische Veränderung am erregten Punkt stets als negativ bezeichnen. Nach gewisser Zeit wird das Gewebe sich erholen und die Spannungsänderung infolge der Erregung wird verschwinden.

Um die Potentialkurven aufzuzeichnen, wurde folgender Weg eingeschlagen. Das Galvanometer, welches den Reaktionsstrom aufzuzeichnen hat, besteht aus einer Drahtspule, in deren Zentrum ein kleiner Magnet mit der Längsseite parallel den Spulwindungen aufgehängt ist. Wenn ein Strom durch die Spule geht, so dreht sich der Magnet je nach der Richtung des Stromes nach der einen oder der anderen Seite. Am hängenden Magnet ist ein kleiner Spiegel angebracht und ein von ihm reflektierter Lichtstrahl zeigt die Rotation des Magneten vergrößert an. Der reflektierte Strahl wirkt als langer, gewichtloser, vergrößernder Zeiger. Um die Kurve aufzuzeichnen, verwenden wir eine empfindliche Platte. Der bewegliche Lichtstrahl registriert dann photographisch die Reaktion und die Rückkehr zur Ausgangslage. Wir werden im folgenden finden, daß der elektrische Reaktionsausschlag den Lebenszustand eines Gewebes getreulich anzeigt, indem die elektrische Reaktion mit dem Tod des Gewebes verschwindet. Ehe wir nun weitergehen, erscheint es wünschenswert, daß wir uns eine klare Vorstellung von den verschiedenen Äußerungen des Zustandes der Erregung oder der Ruhe machen. Unter normalen Bedingungen sind die Gewebe der Pflanze prall und mit Saft gefüllt, sie sind im Zustande des Turgors oder turgeszent. Nach der Reizung erscheinen verschiedenartige Anzeichen, die die Erregung erkennen lassen. Diese sind (1) Kontraktion, (2) Verminderung des Turgors, (3) Bewegungen, wie das Fallen des Mimosa-blattes, und (4) negativer elektrischer Ausschlag. Der entgegengesetzte Prozeß, der zum Ruhezustand zurückführt und selbst über diesen hinausgehen kann, wird gekennzeichnet durch (1) Expansion, (2) Zunahme des Turgors, (3) Aufrichtungsbewegung wie beim Mimosablatt, und (4) positiven elektrischen Ausschlag.

DIE REIZUNG DES GEWEBES

Nachdem wir das allgemeine Prinzip erklärt haben, wollen wir uns nun zur praktischen Ausführung der Methode wenden, nach welcher wir elektrische Reaktionen erhalten. Die schwierigste Aufgabe bei der Reizung der Pflanze liegt darin, den Reiz konstant zu halten oder ihn in quantitativer Weise steigen oder sinken zu lassen. Die vorteilhafteste Art der Reizung, diejenige auf elektrischem Wege, konnte im vorliegenden Falle nicht angewandt werden, weil der Sekundärstrom des den Reiz bewirkenden Stromes den Reaktionsstrom stören würde. Deshalb mußte eine nicht elektrische Methode der Reizung ausfindig gemacht werden und diese bestand in torsionaler Vibration.

|

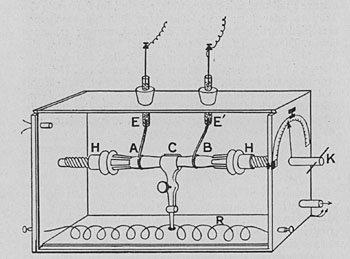

| Fig. 22. Apparat zur Beobachtung der Veränderung der elektrischen Reaktion unter wechselnden Außenbedingungen. |

Wenn wir unsere Finger übereinanderlegen und dann die verflochtenen Finger langsam auseinanderfahren lassen, so wird der bewirkte Reiz ein sehr schwacher sein; wenn wir aber die gleiche Bewegung sehr plötzlich ausführen, so wird der Reiz stärker sein und eine unangenehme Empfindung verursachen. Die Wirksamkeit eines Reizes hängt ganz allgemein von der Plötzlichkeit seines Eintritts ab.

In den Versuchen mit Pflanzen nehmen wir ein Stengelstück A B und fixieren es in der Mitte durch eine Klammer C, die als Hindernis wirkt, indem sie die erregende Bewegung nicht von der einen auf die andere Hälfte übergehen läßt. Das eine Ende, etwa B, wird in drei Bügeln H festgehalten. Nun wird diesem Ende mit Hilfe des Handgriffs K eine Torsionsbewegung beigebracht. Der Winkel, um den der Stengel gedreht wird, der die Intensität des Reizes bestimmt, läßt sich an einem graduierten Kreisbogen genau bemessen; an demselben befindet sich ein verschiebbarer Stopper. Ein elektrischer Stromkreis wird von A nach B über EE' geführt, der das Galvanometer passiert. Die Pflanze selbst schließen wir in eine Glaskammer ein, worin sie mit Hilfe der elektrischen Heizrolle R der Wirkung hoher Temperatur ausgesetzt werden kann. Um die Wirkung der Anästhetika zu untersuchen, kann deren Dampf durch eine seitliche Röhre eingeblasen werden (Fig. 22).

GLEICHFÖRMIGE REAKTION

|

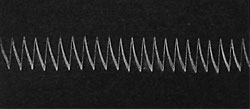

| Fig. 23. Gleichförmige elektrische Reaktion bei Reizung durch Torsion (Mohre). |

Ich will nun die Registrierkurven für die elektrische Reaktion der Pflanze sowie ihre Veränderung beim Wechsel der Außenbedingungen wiedergeben. Was das Empfindungsvermögen gewöhnlicher, nicht sensitiver Pflanzen betrifft, so können wir uns wohl kein stumpferes und weniger demonstratives Objekt vorstellen als eine gelbe Rübe. Es weckt unser Erstaunen, zu finden, wie erregbar diese ist und wie kräftig und gleichförmig ihre aufeinanderfolgenden elektrischen Reaktionen selbst während einer langen Versuchsperiode ausfallen (Fig. 23).

ERMÜDUNG

|

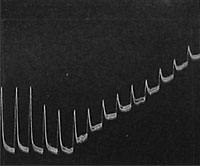

| Fig. 24. Ermüdungskurve. Verkleinerung der elektrischen Ausschläge bei Verkürzung der Ruhepausen. |

Die Mohre gibt, wie wir sehen, eine lange Reihe gleichförmiger Reaktionsbewegungen. Gewisse Pflanzen hingegen ermüden leicht, so beispielsweise die Sellerie. Alle Pflanzen aber zeigen Ermüdung, wenn die Ruhepausen zwischen zwei Reizen zu kurz bemessen werden (Fig. 24). Etwas Ähnliches haben wir ja bei den mechanischen Reaktionsbewegungen von Mimosa beobachten können (siehe Fig. 10).

WIRKUNG DER TEMPERATUR

Wenn wir uns nun zur Betrachtung des kritischen Temperaturminimums wenden, das der Pflanze verhängnisvoll wird, so finden wir, daß tropische Pflanzen der Kälte leichter erliegen. So hatte die tropische Eucharis-Lilie, wenn man sie 15 Minuten lang der Gefrier-Temperatur aussetzte, ihre elektrische Reaktionsfähigkeit gänzlich eingebüßt, während nördliche Pflanzen wie die Stechpalme und der Efeu nach Einwirkung derselben Temperatur fortfuhren, die elektrischen Reaktionen auszuführen.

WIRKUNG VON GIFTEN

Ich nahm 20 Blattstiele von der Roßkastanie und teilte sie in zwei Serien zu 10 Stück. Die eine Serie verblieb als Kontrolle im Wasser, die andere brachte ich mit den Schnittflächen in eine Lösung von Quecksilber-Chlorid, einem wohlbekannten Gift. Auf den Stengeln saßen viele Blattläuse, die auf der Pflanze leben. Nach einer Versuchsdauer von 24 Stunden beobachtete ich, daß der mittlere elektrische Ausschlag der Kontroll-Blattstiele im Wasser dreiundzwanzig Teilstriche der Galvanometerskala betrug und daß die Blattläuse auf ihnen noch lebten. Dagegen ließen die Blattstiele, die in der Quecksilber-Chloridlösung gestanden hatten, nach der Reizung keine elektrische Reaktion mehr erkennen. Offenbar waren sie durch das Gift getötet worden; dies wurde auch dadurch bewiesen, daß die Blattläuse auf ihnen tot waren.

DER TOD DURCH CHLOROFORM

|

| Fig. 25. Allmähliche Vernichtung der Reaktionsfähigkeit unter der Wirkung von Chloroform. |

In den vorangehenden Versuchen haben wir nur die letzte kritische Phase beobachtet. Es erschien indessen von Wichtigkeit, bei der Anwendung von Giften auch die allmähliche Steigerung der Wirkung, die zuletzt im Tode gipfelt, zu verfolgen. Die angewandte Methode bestand darin, zuerst eine Reihe normaler Reaktionen auf gleichförmige Reize aufzeichnen zu lassen; sodann wurde, ohne daß der Versuch unterbrochen wurde, das giftige Agens, z. B. Chloroformdampf, in die Versuchskammer eingeblasen.

Man ersieht in Fig. 25, wie das Narkotikum allmählich die Erregbarkeit vernichtet. Die stufenweise Abnahme der Reaktionsausschläge läßt dies erkennen. Die lange fortgesetzte Wirkung des Narkotikums führt schließlich zum Tod und zur dauernden Vernichtung der elektrischen Reaktion.

ERHITZUNG BIS ZUM TOD

|

| Fig. 26. Vernichtung der Reaktionsfähigkeit durch Wasserdampf. Die ersten zwei Reaktionen (links) fanden bei normaler Temperatur von 17 C statt. Darauf wurde Dampf eingeblasen. Nach 5 Minuten war die Mohre tot und die Reaktionen hörten auf. Die vertikale Strecke rechts entspricht einer Spannung von 0,1 Volt. |

Diese Tatsachen zeigen zur Genüge, daß Änderungen des vitalen Zustandes vermittels der elektrischen Reaktionen genau gemessen werden können; diese liefern den klarsten Maßstab für die Herabsetzung oder Vernichtung der Lebenskraft. Dies ist aufs deutlichste aus der folgenden Registrierkurve zu ersehen, die sich auf einen Versuch bezieht, worin die Pflanze mit Hilfe der elektrischen Heizrolle in der Versuchskammer allmählich bis zum Tode erhitzt wurde. Die zwei ersten Kurvenäste wurden bei Zimmertemperatur, bei 20 C aufgenommen. Dann wurde der Strom allmählich eingeführt. Dies verursachte zuerst eine vorübergehende Erregung, auf die ein jäher Abfall folgte und die Reaktionsfähigkeit wurde schließlich mit dem Hitzetod gänzlich vernichtet (Fig. 26). "Elektrische Beweglichkeit", d. h. die Fähigkeit, unter äußerer Reizung Änderungen des elektrischen Spannungszustandes eintreten zu lassen, ist also ein Beweis für den vitalen Zustand eines Gewebes. Ähnliche Reaktionen sind in tierischen Geweben seit langem bekannt, und wir rinden nun, daß die Pflanzen in gleicher Weise reagieren. Auf Grund dieser Erfahrungen dürfen wir annehmen, daß jede Pflanze und jedes Organ der Pflanze für Reize empfänglich ist, denn sie alle antworten mit einer bestimmten elektrischen Reaktion. Desgleichen haben wir gesehen, daß die Veränderlichkeit der elektrischen Reaktion bei Ermüdung, bei hoher und tiefer Temperatur, bei der Wirkung der Narkotika und Gifte genau den analogen Reaktionen der tierischen Gewebe entspricht.

Wir haben in diesem und im vorigen Kapitel die Reaktionen der Pflanze auf äußere Reize behandelt. Wir sind zum Schluß gelangt, daß alle Pflanzen mit einer negativ elektrischen Schwankung zu reagieren vermögen und daß gewisse Pflanzen, die mit speziellen Bewegungsorganen ausgestattet sind, zudem mechanische Reaktionsbewegungen geben; die beiden Reaktionsformen entsprechen einander völlig und in jeder Hinsicht.